Service d’Imagerie Photographique d’Halma - SIPHAL

Responsable : Thomas NICQ

Une activité spécifique au sein du pôle scientifique de l'UMR 8164.

DOM5, une demeure protobyzantine à Thasos, Grèce.

Captation par drone, réalisation photogrammétrique et animation vidéographique.

École Française d'Athènes, HALMA — UMR 8164. © Thomas Nicq, HALMA —UMR 8164.

Le laboratoire SIPHAL (Service d’Imagerie Photographique d'HALMA), incarne une convergence novatrice entre les procédés photographiques traditionnels et les technologies numériques de l’image. En se positionnant à la croisée de ces disciplines, SIPHAL joue un rôle clé dans l'approfondissement et la valorisation des connaissances, tout en offrant une perspective esthétique singulière à travers son approche de la photographie archéologique.

Le laboratoire collabore aux éditions et participe activement aux missions à l’étranger sur des sites de fouilles programmées par les chercheurs et enseignants-chercheurs d’HALMA, par exemple en Égypte, en Grèce ou en Italie. Il intervient également en Hauts-de-France sur des chantiers de fouilles, dans des musées, etc.

SIPHAL apporte ses compétences, son savoir‐faire et sa méthodologie. L’image photographique est considérée comme bien plus qu'un outil d'analyse : elle est également un média à part entière, capable de témoigner, de démontrer et d’illustrer de manière puissante et évocatrice. Cette approche transversale permet d'explorer les multiples facettes des thématiques de recherche, offrant ainsi une compréhension riche et nuancée des sujets étudiés.

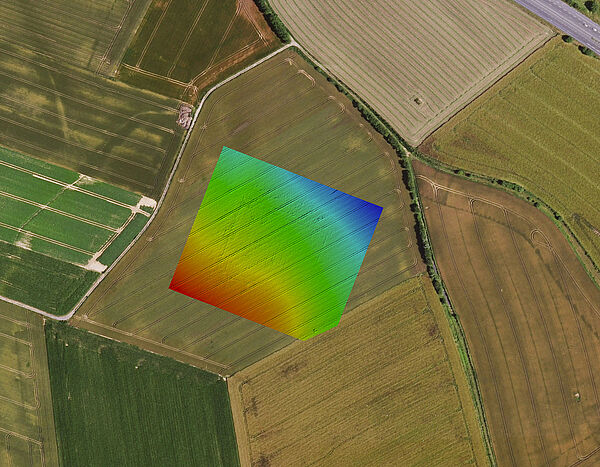

L'une des forces majeures de SIPHAL réside dans sa capacité à exploiter une gamme diversifiée de techniques innovantes, allant des drones à la modélisation 3D et à la RTI (Reflectance Transformation Imaging). Cette polyvalence technique permet d'examiner les artefacts et les sites archéologiques sous de multiples angles, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de recherche. Par ailleurs, SIPHAL reste conscient de l'importance des pratiques historiques dans la production, la circulation et l'appropriation des savoirs. En intégrant les technologies les plus récentes à ces pratiques établies, le laboratoire garantit la préservation de la pertinence et du potentiel sémantique des savoirs dans un contexte contemporain de recherche.

L’archéophotographie apporte une expertise transversale et complémentaire. La compréhension approfondie des techniques photographiques, combinée à la maîtrise des méthodologies archéologiques, positionne idéalement le laboratoire pour exploiter pleinement ses ressources et ses capacités. L’expérience acquise lui permet de s’intégrer pleinement aux projets de recherche novateurs, tout en contribuant à la promotion et à la valorisation des activités de SIPHAL à l'échelle nationale et internationale.

En définitive, SIPHAL incarne une approche interdisciplinaire et novatrice. À ce titre, les dernières acquisitions de matériel à fort potentiel technologique (notamment un drone à imagerie multispectrale) inscrivent pleinement le laboratoire dans le champ de la prospective. En combinant expertise technique et sensibilité esthétique, SIPHAL offre un cadre privilégié pour l'exploration et la valorisation du patrimoine culturel et scientifique.

Légende figures :

- Fig. 1 : Réalisation polychromique d’un modèle numérique de terrain (MNT) d’un sanctuaire romain en Haut-de-France. Relevé effectué par drone à 120 mètres d’altitude.

- Fig. 2 : Scarabée Égyptien, Soudan. Amulette portée pour protéger les vivants et les morts contre les maladies et les dangers de la vie, sur terre et dans le royaume d’Osiris.

- Fig. 3 : Plaquette en bois peinte polychromique, Kébehsénouf, dininité égyptienne. Nouvel empire, -1500 -1000.

- Fig. 4 : Pointe de flèche. Néolithique final / Âge du bronze, entre 2500 et 1500 BC, Haut-de-France.

- Fig. 5 : Figurine en bois avec restes de dorure à l’or. Égypte, nouvelle empire.

- Fig. 6 : Quatre fragments du Papyrus de Callimaque d’un poème grec intitulé Les Origines, composé par le poète Callimaque de Cyrène (1ère moitié du 3ème siècle av. J.-C.). Ce passage des Origines a servi de modèle au début du livre 3 des Géorgiques et Virgile y fait précisément référence en évoquant « les bois de Molorchos ».

- Fig. 7 : Modélisation photogrammétrique des petits souterrains du Sérapeum de Memphis, Saqqarah, Égypte. Nécropole antique consacrée au taureau sacré Apis. Visualisation de l’emplacement de caméras virtuelles sous le Logiciel Blender nécessaire à générer un déplacement vidéographique à l’intérieur de la structure.

- Fig. 8 : Deux fragments d’un visage associés a posteriori sous un logiciel de production image. Figurine en terre cuite réalisée par modelage (coroplastie). Grèce antique.

- Fig. 9 : Composition didactique de 30 photographies d’une monnaie prise sous différents éclairages suivant un protocole de RTI (Reflectence Transformation Imaging). Un joystick virtuel permet de réattribuer a posteriori l’incidence de la lumière sur la monnaie et en révéler ainsi les moindres détails.

- Fig. 10 : 51 petites fragments, éléments d’armature de pointe de flèche de l’armurerie de la forteresse de Mirgissa, Soudan. Révélation de la transparence des pointes par un éclairage du dessous.

- Fig. 11 : Double bracelet, collier et petit flacon à parfum en albâtre. Ancienne Égypte.

- Fig. 12 : Vue panoramique de l’entrée des petits souterrains du Sérapeum de Memphis, Saqqarah, Égypte. Nécropole antique consacrée au taureau sacré Apis. Image résultant de l’association de 20 prises de vue verticales générées à la tête Nodal Ninja Ultimate M2 et positionneur RD-8.

- Fig. 13 : Entre Égypte et Afrique noire, sur l’ile de Saï au Soudan, la grande nécropole Kerma regroupe des milliers de tombes, dont certaines, vraisemblablement, de princes chargés de la défense des frontières septentrionales du royaume. Nous voici à 150 mètres d’altitude ; les tumuli se détachent du sable, cerclés de pierres noires, couverts de galets blancs. Certaines sépultures, remarquablement conservées, font près de 40 mètres de diamètre. Plurimillénaire, ce joyau du désert en témoigne : les marques du paysage révèlent l’histoire.

- Fig. 14 : Orthophotographie issue de 560 photographies de l’abside extérieure de l’abbaye Saint-Josse de Dommartin fondée au XIIème siècle à Tortefontaine (Pas-de-Calais).